L’Histoire du Comté : Un Fromage d’Exception

Le Comté est bien plus qu’un simple fromage : il est le symbole d’un terroir, d’un savoir-faire et d’une tradition millénaire. Star des plateaux français, il séduit par son goût riche, sa texture souple et son incroyable palette aromatique. Mais au-delà de sa renommée actuelle, le Comté est aussi l’héritier d’une histoire longue et fascinante, enracinée dans les montagnes jurassiennes.

Dans cet article, nous allons retracer l’évolution du Comté, de ses origines paysannes à son statut actuel de fromage AOP incontournable. Vous découvrirez comment il est devenu le pilier de la gastronomie franc-comtoise et un véritable ambassadeur du patrimoine culinaire français.

Les origines du Comté : un héritage médiéval

L’histoire du Comté remonte à plus de 1 000 ans. Dès le Moyen Âge, dans les vallées reculées du Jura, les paysans faisaient face à un défi : comment conserver le lait produit en abondance pendant l’été pour nourrir leurs familles durant les longs hivers rigoureux ?

La solution a été de transformer ce lait en grandes meules de fromage, capables de se conserver plusieurs mois sans perdre leurs qualités nutritives. Ainsi est né le Comté, fruit d’une organisation collective et d’un savoir-faire paysan ingénieux.

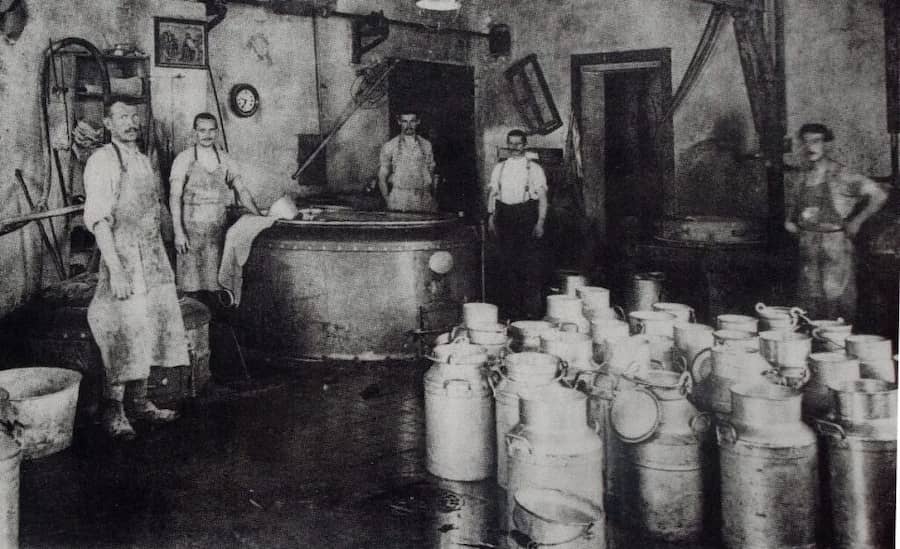

Les fruitières, un modèle ancestral

Très vite, les éleveurs se sont regroupés dans ce qu’on appelle les fruitières. Ces coopératives, déjà présentes dès le XIIIᵉ siècle, permettaient de mutualiser le lait de plusieurs fermes pour fabriquer des meules imposantes. Une seule meule de Comté nécessitant environ 400 litres de lait cru, il était impossible pour une seule ferme de la produire seule.

Ce modèle coopératif a perduré jusqu’à nos jours, faisant du Comté un fromage profondément lié à l’esprit communautaire.

L’évolution du Comté à travers les siècles

Au Moyen Âge

Le Comté était une denrée précieuse, considérée comme une réserve alimentaire et une monnaie d’échange. Les seigneurs et monastères prélevaient parfois une partie de la production comme impôt ou redevance.

À la Renaissance

Le commerce du Comté prend de l’ampleur. Les meules, robustes et faciles à transporter, étaient acheminées vers les grandes villes comme Lyon ou Genève. Le Comté commençait alors à se faire connaître au-delà des montagnes jurassiennes.

Aux XVIIᵉ et XVIIIᵉ siècles

Le Comté devient une ressource économique majeure pour la Franche-Comté. Les fruitières se multiplient, et les affineurs perfectionnent leurs méthodes. L’affinage long permet de développer des saveurs plus complexes, attirant les amateurs de fromages corsés.

Aux XIXᵉ et XXᵉ siècles

Avec l’essor des transports, notamment le chemin de fer, le Comté conquiert toute la France. Il s’impose peu à peu comme un fromage incontournable des tables bourgeoises puis populaires. En 1958, l’appellation “Comté” est officiellement protégée par une AOC, devenue AOP en 1996.

Le rôle du terroir jurassien

Le Comté n’aurait jamais vu le jour ailleurs que dans le massif du Jura. Ce territoire, situé entre 200 et 1 500 mètres d’altitude, offre des conditions idéales :

- Des prairies riches en fleurs et en herbes variées, qui donnent au lait une diversité aromatique exceptionnelle.

- Des vaches de races Montbéliarde et Simmental française, parfaitement adaptées à ce terroir.

- Un climat rude qui a poussé les habitants à inventer des solutions de conservation alimentaire durables.

Chaque meule de Comté est ainsi l’expression unique de son terroir et de la saison de production du lait.

La fabrication du Comté : un savoir-faire immuable

Bien que modernisée, la fabrication du Comté reste fidèle aux méthodes ancestrales. Elle repose sur des gestes précis, répétés depuis des siècles.

- La collecte du lait cru : issu exclusivement de vaches Montbéliardes et Simmental, nourries à l’herbe et au foin.

- Le caillage : le lait est chauffé doucement, puis ensemencé de présure pour former un caillé.

- Le découpage et la cuisson : le caillé est découpé en grains fins et chauffé à environ 55 °C pour obtenir la texture ferme typique.

- Le moulage et le pressage : le caillé est placé dans des moules imposants et pressé plusieurs heures.

- Le salage : les meules sont frottées au sel ou plongées dans une saumure.

- L’affinage : en cave, pendant 4 à 36 mois, les meules sont soignées, frottées et retournées régulièrement.

L’évolution des saveurs selon l’affinage

Le Comté n’a pas un goût unique : il en a une infinité. Plus il est affiné, plus sa palette aromatique évolue.

- Comté jeune (10 à 12 mois) : Ce Comté présente des saveurs douces et lactées. Idéal pour ceux qui apprécient un fromage subtil, il se marie bien avec des plats simples ou une dégustation nature.

- Comté fruité (14 à 18 mois) : Plus équilibré, ce Comté offre des notes fruitées et parfois de noisette. Il convient parfaitement pour agrémenter des recettes ou des plateaux de fromage.

- Comté réserve (18 à 24 mois) : Avec un affinage plus long, ce fromage développe des arômes intenses et complexes. Ses saveurs riches en font un choix idéal pour les connaisseurs.

- Comté extra vieux (+24 mois) : Rare et recherché, ce type de Comté est caractérisé par des notes puissantes et persistantes, avec des cristaux de tyrosine qui ajoutent une texture croquante.

Chaque affinage correspond à une expérience gustative différente, ce qui explique la popularité universelle de ce fromage.

Le Comté aujourd’hui : un succès mondial

Aujourd’hui, le Comté est le fromage AOP le plus consommé en France. Plus de 65 000 tonnes sont produites chaque année, dont une part croissante exportée dans le monde entier.

Son succès s’explique par :

- Sa polyvalence en cuisine (gratin, fondue, tarte, soufflé, sandwich, etc.).

- Sa richesse aromatique, qui plaît à un large public.

- Son image d’authenticité, liée au respect du terroir et des traditions.

Le Comté est aussi un pilier de l’économie locale, faisant vivre des milliers d’éleveurs, de fromagers et d’affineurs dans le massif jurassien.

Déguster le Comté : conseils pratiques

- Sortez-le du réfrigérateur 30 minutes avant consommation pour profiter pleinement de ses arômes.

- Associez-le à des noix, des pommes ou des raisins pour une harmonie sucrée-salée.

- Pour les accords mets-vins, privilégiez les vins du Jura : Chardonnay, Savagnin ou Vin Jaune. Un Trousseau ou un Pinot Noir léger fonctionne aussi très bien.

Conclusion

L’histoire du Comté est celle d’un fromage né de la nécessité et devenu un produit d’excellence. Héritier d’une longue tradition collective, il incarne l’ingéniosité des habitants du Jura et la richesse de leur terroir. Aujourd’hui, il est à la fois un fromage du quotidien et une star gastronomique, apprécié bien au-delà des frontières françaises.

Déguster du Comté, c’est voyager dans le temps et dans l’espace : un véritable plongeon dans l’histoire de la Franche-Comté et dans l’âme de ses montagnes.

FAQ sur l’Histoire du Comté

Quelle est la plus vieille mention écrite du Comté ?

Les premières traces écrites remontent au XIIIᵉ siècle, où il est mentionné comme “fromage de gruyère de montagne” dans les archives régionales.

Pourquoi dit-on que le Comté est un fromage “coopératif” ?

Parce que sa fabrication s’est toujours appuyée sur les fruitières, regroupements de producteurs de lait qui mutualisent leurs ressources pour créer les grandes meules.

Le Comté a-t-il toujours eu des affinages longs ?

Non, au départ il était surtout consommé jeune, car les techniques d’affinage étaient moins maîtrisées. Ce n’est qu’au fil des siècles que les affineurs ont allongé la maturation pour révéler toute sa complexité.

Le Comté a-t-il inspiré d’autres fromages ?

Oui, son modèle a servi de référence pour d’autres fromages à pâte pressée cuite, comme le Beaufort ou l’Emmental.

Quelle est la place du Comté dans la gastronomie actuelle ?

Le Comté est à la fois un fromage du quotidien, utilisé dans les plats simples, et un produit d’exception recherché par les chefs, qui apprécient sa richesse aromatique et sa polyvalence.